邵逸夫追思会:刘德华、廖碧儿、钟镇涛等现身

共17张

电影网讯 1月17日,电影大亨邵逸夫爵士追思会,刘德华、惠英红等演艺界知名人士纷纷现身。

约10点左右政商界人仕、中联办主任等陆续到场,刘家昌老师张玉珊结伴到场,随后演员钟镇涛、平机会主席林唤光先后到场。10:25分邵音音、廖碧儿、陈观泰、万梓良、政府食物及卫生局局长高永交文也相继到场。10:35分商台高层俞琤、陈志云,前非戏剧节目总监何丽全到场。

此前,16日无线公布详情表示欢迎各有心人士到场向六叔致敬,但六叔一生不重繁文缛节,故毋需穿素服及佩戴黑领带,也因场地有限故不接受任何花圈、花篮。场内并无任何仪式,而无线方面透露已知特首梁振英以及政要会出席,同时无线日常工作照旧不受影响,但会安排穿梭巴士给台前幕后人员,若有意向六叔致敬均可抽时间到场。

忆邵氏影业当年:24小时运转开工 尔冬升曾抱怨

邵逸夫(一排中)与员工合影

1月7日,香港TVB荣誉主席邵逸夫在家中离世,享年107岁。与其缔造的电视王国和投身的慈善事业相比,邵氏影业四个字对年轻观众而言显得有点陌生,但这却是这位传媒大亨的事业出发点,其饱受争议的勤俭制片理念也延续到后期的电视剧制作中。

片酬低 人人都是螺丝钉

曾被称作东方好莱坞的邵氏片场位于香港清水湾,当年的邵氏总部如今已成为发行邵氏老电影的天映娱乐公司的办公场地,美国人范威廉是这家公司的总裁。“在我小时候,在美国也能看到邵氏的影片。而且他所培养的一些导演以及桥段对日后的好莱坞电影也产生了影响。比如吴宇森,他就在邵氏从助理编导做到导演,在他日后在好莱坞拍摄的影片中可以看到很多他在邵氏期间学到的技巧。”范威廉说。

邵氏片厂在1960到1980年代曾经热火朝天,24小时运转,每个星期都有一部影片在此被生产出来。而在被邵逸夫买下之前,清水湾只是一座荒山。1957年,邵逸夫抵港,成立了邵氏影业,延续其兄长1926年在上海成立天一电影公司,以及邵氏兄弟此前在南洋经营院线的影业争霸之路。买下这块场地后,邵氏影城的建造耗时7年。

通过老照片,我们可以窥见当年邵氏影业和演员宿舍的模样。卢燕回忆:“当时,从清水湾到九龙要坐一个小时的车,所以几乎所有演员都住在宿舍里。那是公寓房子,条件很好,我记得当时我的公寓有两三间房间,两个洗手间,公司还给我请了一个佣人。”当然,住宿舍的另一个好处就是可以日夜开工。“当时我的工资不多,而且我后来了解下来还比别人少。而邵先生给的解释是,反正侬欢喜拍戏么(上海话)。”卢燕说。有趣的是,面对大众讲话时一口流利英文的邵逸夫,在和员工就工钱讨价还价时却常常一口上海话。因为主演《梁山伯与祝英台》大红的港星凌波回忆,在向老板要求加薪时,邵逸夫回答:“凌波啊,侬看我呒么铜钿啊(你看我有没有钱啊)。”

在当时,邵氏的产片量很大,而之所以能够日夜不停运转的原因在于,邵逸夫完全拷贝了好莱坞大制片厂的工作模式,这也意味着演员和导演只是整个产业中的螺丝钉。“当时,邵氏有足够的制片、编剧、演员、发行人员。”卢燕说。两天前刚拍完的片子,两天后就能上映;片场制度也颇为完善,从创意、开拍到培训一应俱全。演员因为看中平台的实力而乐意忍受低薪,比如惠英红,“当时我每个月只有600元,在别的公司可能有1200元,但是在邵氏待一年,一年后就是10000元和1200元的区别。”但也有人深感压抑,比如曾在邵氏呆了十年的尔冬升,“当时非常不开心,因为感觉自己连一个棋子都算不上,只是道具而已,完全没有选择没有自由。上面说要拍什么要怎么拍就必须怎么拍。”

审时度势 创新电影类型

在邵氏成立之前,香港的电影分成粤语片和国语片两个截然不同的阵营,前者被人称为“七日鲜”,粗制滥造,但受欢迎;后者制作精良却曲高和寡。邵氏必须在两者之间作出抉择。而最终实现“邵氏出品 必属佳片”这一口号的是导演李翰祥出品的一系列戏曲电影。当时,传统戏曲的观众很多,大家都对能够在电影院里看到戏曲感到兴奋。凌波回忆,当年的《梁山伯与祝英台》获得了空前的成功,甚至有台湾观众看了一百多遍,“我们当时在台湾宣传,坐敞篷货车游街两个小时,嘴根本闭不拢,这里叫你梁兄,那边叫呆头鹅,后边又叫凌波,每一个你都得挥手微笑。”

然而在邵氏如日中天时,1963年李翰祥因为和邵逸夫理念不合而离开。次年,邵氏台柱林黛因感情受挫而自杀。邵逸夫面临巨大危机,但他并未放弃。在那段时间,他看了大量片子,很多是日本武士片,希望从中找到新的电影类型。最终,他找到了,那就是武侠片。张彻、楚原和胡金铨以三种不同的风格成为邵氏这一时期的领军人物。“在此之前,没有人对中国文化这么感兴趣。”卢燕评论说。而实际上,在务实的大制片厂制度之外,邵逸夫对于电影的热情和勤奋也是缔造邵氏奇迹的一大原因。据凌波回忆,邵逸夫不仅因为要寻找电影新类型而看大量影片,实际上,看片是他每天的必修课,“当时,整个邵氏影城每一天拍的每一部片子的毛片,邵先生必定会亲自过目,并且告诉我们哪些是拍得不好不要的。你可以感觉到他对电影的喜爱和热情。”

然而,到了上世纪70年代,邵逸夫曾经的下属邹文怀出走,成立嘉禾影业并签下李小龙,对邵氏造成了不小的损失,邵逸夫一度对此手足无措。而最终将邵氏带出窘境的则是李翰祥的回归,这位离开邵氏8年到台湾单干的名导彼时处境尴尬,他发现拍戏和经营到底是两回事,在当年受访时,他曾说出颇为令人心酸的话:“我们不是失败,只是卖的钱总是看不到。刚开始,投资方跟我们签的合同给的费用很高,以后每一年都要改合同,一年比一年低,四年都不结账。”最终,公司因经营不善而倒闭。于是,邵逸夫请李翰祥吃饭,主动抛出了绣球。“我们首先要争取票房,还要争取老板的支持。”回归后的李翰祥说。随着《倾国倾城》、《瀛台泣血》等影片的推出,邵氏重振雄风。

但伴随香港电影新浪潮的兴起,邵逸夫敏锐地意识到已经不可能和新的电影公司竞争,此后,他选择转向电视,在电影业功成身退。但其电影制作迎合市场、制作费用节俭的风格也延续到了后续电视剧集的制作当中。

邵逸夫遗体已运出医院 TVB各高层领导陆续抵达

共6张

电影网讯 香港影视大亨邵逸夫7日在家中离世,享年107岁,据了解,其家人9日为其设灵,10日火化,追思会则在本月16日在邵氏影城举行。当日早9点,“六婶”方逸华在家人的陪伴下到香港联合医院的殓房认领邵逸夫的遗体。上午10点左右,遗体从医院运出。

无线企业传讯部副总监(宣传科)曾醒明,也于今早到达观塘联合医院作帮忙打点,并于早上10时半站医院急症室门口,迎接赶来见邵逸夫爵士遗容的无线行政主席梁乃鹏等人。

之后邵逸夫遗体被送往位于北角的香港殡仪馆,下午设灵,只供家属致祭而不对外开放,设灵一晚后,邵的遗体明早出殡,并运往歌连臣角火葬场火化。

邵氏影片曾引争议 创建影业扬威海外受国际注重

《倩女幽魂》成新派古装片典范

北京时间1月8日消息,据香港媒体报导,邵逸夫先生于1月7日在家中安详离世。 邵逸夫是香港影坛鉅子,也是华人影业历来最重要的传奇级大制片家之一。邵逸夫创建邵氏影城,逐渐使香港华语片提高制作水平,不但进一步在港、台及海外华人社区称霸,也“扬威海外”,受到国际注重。

坦白说,“邵氏出品”并非“必属佳片”,其实也曾常惹劣评,被认为过度商业化,迎合“低俗”市场,甚至被道德派狠批为大搞神怪,炮制血腥暴力和色情、赌千。传说邵氏旗下导演如果拍出不合邵逸夫心意之作,包括非主流的大胆艺术尝试,就会被他下令停拍,干脆烧掉,难怪不少人当时觉得邵氏影片一味媚俗。

《倩女幽魂》新派古装片典范

但客观点看,邵氏制作其实一向注重中华特色,上世纪五六十年代以古装片为主,就拍民间传奇和戏曲歌唱片。同时也有革新,例如李翰祥拍黄梅调片《江山美人》和《梁山伯与祝英台》活用电影手法,跟传统戏曲片不同。当年李翰祥在邵氏拍聊斋片《倩女幽魂》,更是“新派”古装片的典范佳作。然后邵逸夫让胡金銓、张彻拍摄“新派”武侠片,还为华人动作片带来一大革命。

《七十二家房客》复活粤语对白片

戏路迎合市场

邵氏片的确以迎合市场为原则,几乎不择手段,但也促成华人电影真正市场化,也可说“民主化”地以观众“出钱投票”为标准,拋开传统道德或政治意识形态的种种包袱,每种戏路片类的成败就由市场决定,由市场调节。因此邵氏创出新派戏曲片、新派武侠片、新派色情片、新派赌千片,而且作为国语片大制作公司,也随机应变拍出《七十二家房客》,使粤语对白片死后复活,贡献很大。

《七十二家房客》令粤语对白片复活

此外,不能说邵氏影城完全不让创作者自由发挥,例如有票房保证的李翰祥、张彻等导演,可以自成班底,创作权甚大。李翰祥从台湾回归邵氏,大拍赚钱的风月片、骗术片、声色犬马片之后,就能够不惜工本拍成他十分用心倾力的古装名作《倾国倾城》和《瀛台泣血》,在影城盖建很逼真的北京故宫大景,连北京中央要人看后也十分惊奇,诧异为何有故宫的北京本身反而拍不出。

六十年代邵氏影城请来不少日本导演、摄影师和佈景师,虽然他们的影片未必成功,但显然提高了片场水平。最重要是邵氏武打片和拳脚片兴盛,然后李小龙才从美国回港,成为国际知名的功夫片偶像。当八十年代香港新浪潮兴起,邵氏也曾请新秀加盟,至少局部顺应时代演变的需求。

弃影从视 继续工厂式生产

邵氏全盛时期,代表香港影坛工厂式制作的巔峰,流水作业,效率很高。不过,工厂式片场在七十年代已经开始不合时宜,邹文怀离开邵氏开创嘉禾,就以半片场半自由组合的作风大获成功,重用李小龙和许冠文,邵氏“走宝”了。到了八十年代后期,邵氏电影业告一段落,主力转往电视,以邵逸夫作风来说可算“明智决定”,因为电视台仍以工厂式生产为主,而整个电影业在香港回归前危机重重,前途难卜,难怪他要弃影从视,并且“发财立品”资助学院和慈善,提高他的社会声誉。

当然,他的“明智决定”,令当年香港影坛少了一大支柱,港片则在九七前后陷入低迷,必须转型及迎合内地市场,接受新的严峻考验,至今有成有败,争议很多。近年邵氏才稍为增多了电影制作,今后能否在华人电影市场扩展中发挥显著作用?可惜邵逸夫先生已无法看到未来情景了。

独家连线郑佩佩:邵逸夫毕生刻苦 90岁时仍时尚

郑佩佩曾在邵氏主演了多部经典武侠片

电影网讯 说起老牌影星郑佩佩,观众可能最先想到的是《唐伯虎点秋香》里的太师夫人,或者是《卧虎藏龙》中的碧眼狐狸,不过稍微年长一些的影迷应该都会知道,她可是上世纪六七十年代的香港影坛一姐,而邵氏公司恰恰是她发光发热的舞台。1月7日清晨,邵氏掌门人邵逸夫爵士与世长辞,[电影网]第一时间致电郑佩佩,听她讲述了许多当年在邵氏与邵逸夫共同经历的那段光辉岁月。

郑佩佩在《唐伯虎点秋香》和《卧虎藏龙》中的出演令人印象深刻

“因为电影,90多岁时依然时尚”

郑佩佩可以说是中国影坛的第一位“打女”,如今的杨紫琼、章子怡等人看到她都要叫一声“祖师娘”。从上世纪六十年代初开始,郑佩佩在邵氏主演了《大醉侠》、《玉罗刹》、《金燕子》等众多经典武侠片,在中国电影历史上具有至关重要的地位。据郑佩佩回忆,那时候她刚刚从上海来到香港,参加了邵氏举办的南国剧团演员培训班,凭借扎实的舞蹈功底和英气十足的样貌受到了邵逸夫的赏识,1965年《大醉侠》一出便惊艳四座,被当时的港媒称为“武侠皇后”。

回忆起自己演艺事业的伯乐,郑佩佩这样评价邵逸夫:“他这一辈子都非常刻苦,因为他实在是太爱电影了。年轻的时候,他每天早上一上车就开始看剧本,几十年下来看的剧本都数不清了。他还有一个私人电影院,没事儿就找公司里的员工一起看电影,然后跟大家热烈地讨论。有一年我去看他,那时候他已经九十多岁了,跟我们聊天的时候还是可以说出特别时尚的词儿,他说那都是他从新上映的电影中学的。”

郑佩佩与邵逸夫相识了半个多世纪

“一块手表,告诫我永远守时”

“他给当时有电影梦想的年轻人提供了一个那么好的平台,包括培养了周润发他们的无线训练班,还有在公司里也请来了好多老师,有教打拳的,有教跳舞的,演员们想学就学,他也一直在提携这些年轻人。当年他知道我喜欢跳舞,就特别把我送到日本去进修,在这方面他花钱一直特别大方。”郑佩佩说。

郑佩佩还表示,除了事业上的提携,邵逸夫对邵氏员工的生活也是颇为照顾:“我们当时剧组的演员、导演、灯光师、摄影师,很多工作人员都被他安排在公司附近住,很舒服的,我们的餐厅也都是一流的,他对公司里的人真的都特别好。”

如今郑佩佩也已经68岁了,说到这位相识了半个多世纪的老朋友,郑佩佩依然记得许多令人温暖的小细节。“我记得有一个电影的发布会上,他当着所有传媒的面送了我一块特别名贵的手表,说是奖励我工作守时。我当时特别兴奋,高兴了好多天。也是因为这块手表,我拍戏几十年来,每一天都告诫自己不可以迟到,不能辜负他给我的奖励。”

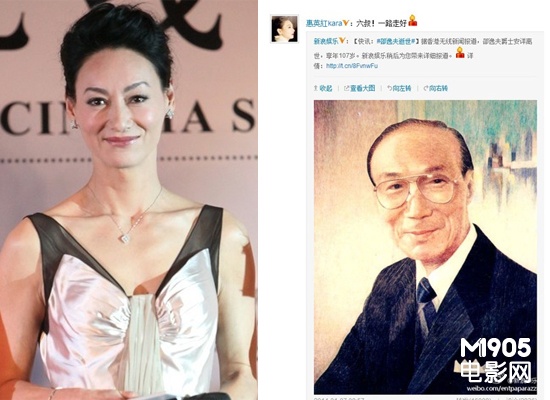

惠英红回忆邵逸夫:他不像老板 倒像是个大家长

金像奖影后惠英红也在微博上悼念邵逸夫爵士

电影网讯 1月7日清晨,香港影视大亨邵逸夫爵士在家中去世,享年107岁。7日下午,[电影网]拨通了首届金像奖影后惠英红的电话,回忆了许多邵爵士早年的生活点滴。在惠英红眼中,邵逸夫是一位节俭、健康、亲民,又十分体恤员工的大老板,“邵氏就是一个大家庭,不管多少年过去了我们永远是一家人。六哥(邵逸夫)就是我们的大家长。”

惠英红版的穆念慈

从江南七怪到穆念慈 多亏六哥慧眼识珠

惠英红透露,当她刚刚看到了邵爵士离世的消息,就急忙打电话给邵爵士的夫人方逸华女士,“我打电话的时候六嫂已经关机了,但是以我的了解她是个很坚强很豁达的女人,我也相信她一定可以坚强地面对。”随后,惠英红也跟狄龙、邵音音、楚湘云等邵氏明星通过电话,“其实大家也都没有太过悲伤,因为他老人家已经107岁了,而且他走得很安详,他这一辈子做了这么多好事,我们都相信他在天上一定会过得很好。”

惠英红早年家境贫寒,十几岁就跑去夜总会里表演,“当时我最擅长的是中国古典舞蹈,正好邵氏的导演张彻要拍电影《射雕英雄传》,他看到我之后就把我拉去试镜了。”惠英红回忆道:“当时试镜选的是江南七怪中的韩小莹,但是后来张彻跟我说,邵老板觉得我长得可爱又上镜,演江南七怪可惜了,就决定让我去演穆念慈。后来我特别感谢他,没有他我也不会吃今天这碗饭。”

107岁“人瑞”养生有道 六哥是邵氏的大家长

“他是一个特别会养生的老人家,很多年前他就开始练气功,他走路时我们年轻人都是追不上的。”惠英红说,邵逸夫爵士之所以能够如此长寿,是因为他自有一套养生秘诀:“还有一个特别神奇的事情,当时我爸爸得了癌症,我在化妆间哭,他看到了就来安慰我,还给我开了一个药方让我爸爸喝,那时候医生诊断说只能活三个月,但是我爸爸喝了药之后居然维持了三年,连医生都觉得这是个奇迹。”

对于惠英红来说,邵逸夫并不是什么商业巨头,只不过是一个和蔼可亲的长辈,“他一点都不像个大老板,当时他家就住在公司那边,每天在片场都能看到他,经常主动找我们小孩子聊天,整天笑呵呵的。”惠英红说:“他把邵氏的每一个员工都当成自己的家人,他知道所有人的需要,拍《射雕英雄传》时我家住在九龙,但是摄影棚在浅水湾,交通很不方便的。六哥怕我一个小姑娘每天回家不安全,就在摄影棚附近免费提供了一间宿舍,我们一家人在那里一直住了七年。”

有了这样一位大家长,邵氏能够为香港电影史写下那么多的辉煌,也是理所当然的。用惠英红的话说,“你再也遇不到这么保护员工的老板,衣食住行、宣传访问他都安排得天衣无缝,我在邵氏工作了八年,没出过一条八卦新闻,这已经算是一个奇迹了。”

“电影大亨”邵逸夫仙逝 十部佳作缔造邵氏传奇

共10张

电影网专稿 1月7日清晨,香港著名影视制作人邵逸夫爵士在家中离世,享年107岁。邵逸夫不但亲手开创了邵氏电影公司,坚持古装片、功夫片和文艺片多种类型片发展的道路,将邵氏打造成一个全方位的影视帝国。对于电影人才,他更是善于提拔,邵氏的第一部票房佳片《江山美人》就是有当时年仅30岁的李翰祥所执导。《江山美人》的成功,不但让邵氏在香港站稳脚跟,更为邵氏敲开东南亚乃至北美电影市场的大门。

邵氏公司出品了上百部影片,其中很多已经成为中国电影史上的经典。这些影片捧红了多位导演和知名演员,包括林黛、李翰祥、胡金铨、乐蒂等人。成为电影史上不可磨灭的一页。

邵氏兄弟美国买影院学营销 回香港创造邵氏帝国

早先1930年代,邵逸夫和哥哥前往美国好莱坞发展,并买下当地影院进行经营。无奈赶上经济大萧条,邵逸夫眼睁睁看着本来如日中天的电影业成为最先受到冲击的产业。于是,他决定回到香港,开办自己的影业公司,拍摄中国人爱看的电影。

古装片《江山美人》一炮打响 押赌注捧新人导演李翰祥

1959年,邵逸夫在香港成立了邵氏兄弟香港有限公司。为了打响邵氏的第一炮,邵逸夫亲自挑选剧本,从几十部剧本中,最后选中了描写貂蝉故事的《江山美人》,不惜花费100万港币投资,并物色年仅30岁的李翰祥来执导。李翰祥虽然年纪轻轻,却靠着影评和编剧获圈内知名度,可谓青年才俊。李翰祥果然没有辜负邵逸夫的厚爱,《江山美人》一炮打响,创当时香港电影票房纪录,并且囊括了第五届亚洲电影节五项大奖。

古装片武侠片成拳头产业 开拓东南亚和北美市场

《江山美人》成功之后,邵逸夫又不惜重金,把《杨贵妃》、《梁山伯和祝英台》搬上了银幕。这两部倾注着邵逸夫心血的巨片上映后,在香港、台湾以至东南亚一带掀起了一股中国片的狂潮,观众简直为它着了魔。《梁山伯和祝英台》在台湾上映时,有位老太太居然连看了100多场。

古装片固然好看又有噱头,不过类型单一难免造成观众疲劳。1973年,罗烈主演的功夫片《天下第一拳》一举打入美国电影市场。随后,《方世玉与洪熙官》、《独臂刀》、《大醉侠》等片的推出,让功夫片成为邵氏的王牌。此外,邵氏开发一系列爱情片,获得都市观众的追捧,更远销东南亚市场。从1960年代到1970年代初,日本、泰国、新加坡、澳大利亚等几十个国家和地区建立了200多家邵氏影片的发行网点,专门放映邵氏公司拍摄的中国影片。

1973年,邵氏公司与英国咸马公司合拍恐怖片《七金尸》;1976年,邵逸夫投资6000万港币拍摄詹姆斯·克莱尔的畅销小说《大班》的电影版;1978年,邵氏拿出1600万美元参与投资肖恩·康纳利主演的好莱坞巨片《地球浩劫》;1982年,邵逸夫还投资了由哈里森·福特主演的科幻片《银翼杀手》。虽然这些影片票房平平,却为香港电影在海外市场树立口碑和影响力。

“电影顽童”邵逸夫 对电影永葆好奇心注重细节

从1958年到1973年邵氏公司拍摄的影片,在历届香港电影金像奖、台湾电影金马奖上共获得奖项46项,创下了中国电影史上的高纪录。作为邵氏王国的总舵手,邵逸夫一直坚持观摩影片的好习惯,无论是自家出品、还是美国、日本的新片,都亲自观看,将最新的电影技法应用到邵氏出品的电影中。

据香港媒体报道,邵逸夫生前每天都要看几个小时的电影,每年要看六七百部影片,最高纪录一天看9部影片。有时他晚上有空,还会自己开车到电影院看电影,其实他不光为了看电影,还注意看观众的反应。好的电影和差的电影,他同样注意看,因为他要了解,好电影究竟是怎样好法,而差电影又差在哪里。所以,他看每一部影片都是认认真真从头看到尾,瞪大眼睛注意银幕上的每一个细节。永远对电影保持好奇心,成为邵逸夫乃至邵氏帝国永葆青春的秘诀。

TVB演职人员集体哀悼邵逸夫 近期举行追思仪式

陈法拉怀念邵逸夫爵士上传昔日合照

无线发声明缅怀邵逸夫爵士

电影网讯 1月7日清晨,邵逸夫爵士与世长辞,享年107岁。1967年,邵逸夫爵士与利孝和、祁德尊共同创办了香港电视广播有限公司(TVB),近50年里创造了《射雕英雄传》、《上海滩》等不计其数的经典影视剧。7日上午,[电影网]接通了TVB制作资源部总监乐易玲女士办公室的电话,相关工作人员称乐女士当时正在开会,并表示TVB全体同仁都非常怀念邵爵士。根据TVB官网发布的声明,邵逸夫爵士的葬礼将只供家人出席,追思仪式将于近日举行。

邵逸夫对TVB的发展贡献了极大的力量。1971年,在邵逸夫的倡导下,首期无线艺员训练班开班授课,之后由此诞生了周润发、刘德华、梁朝伟、周星驰等众多影坛巨星。直到2010年,103岁的邵逸夫才卸任TVB行政主席一职。多少年来,TVB上上下下的成员都视邵逸夫为精神榜样,他的离世让TVB的所有演职人员都沉痛不已。

TVB青年演员黄智贤、梁烈唯及陈敏之转发微博纪念邵逸夫先生

香港编剧吴家强7日一早发布了邵爵士去世的纪念微博,TVB青年演员黄智贤、梁烈唯、陈敏之纷纷转发,并致哀“一路走好”。TVB当家花旦陈法拉也于12:10在微博上上传了一张自己与邵爵士的昔日合影,并写道:“您的榜样激励着无数后辈。怀念您,Sir!”正如TVB小生沈震轩所感慨的:“香港娱乐界、电影、电视业就是需要更多像他(邵逸夫)这样,对行业充满热诚的人,在这圈子中打拼。我跟他属不同年代,跟他也甚少接触!但他绝对是受人尊重,无人不知的娱乐界大英雄!一路好走!”

导演王晶发布微博哀悼邵逸夫先生离世

7日中午,[电影网]曾致电导演王晶,对方表示工作正忙不便接受采访,但他也在11:34发布微博表示哀悼:“我最尊重的老板,心目中最成功的电影人,大慈善家,邵逸夫先生。一路走好。”此外,香港导演唐季礼也在微博上表示哀悼,称:“邵逸夫先生安详在家离世。享年107岁!深切哀悼香港电影电视界巨人,大慈善家,教育家。一生为事业,为社会付出巨大的贡献。是我从影第一老板和一生的模范老师!”

邵逸夫今晨去世 刘德华悼念:永远怀念 一路走好

邵逸夫

电影网讯 据香港无线媒体报道,香港影视大亨邵逸夫今晨过世。刘德华获知后心情沉重,表示:“永远怀念,一路好走。”

刘德华早前照片

1981年,时年20岁的刘德华顺利考进第10期无线电视艺员训练班,1982年以甲级优异成绩毕业后任无线电视台演员。1982年刘德华凭电视剧《猎鹰》一举成名,成为TVB当红偶像小生,1983年受TVB力捧,与黄日华、梁朝伟、苗侨伟和汤镇业组成“无线五虎将”,出演了《神雕侠侣》、《鹿鼎记》等多部很受欢迎的TVB剧集。邵逸夫创办香港TVB,刘德华也是由TVB的电视剧崛起,等同邵逸夫一手捧红了他。

盘点邵氏电影“七种武器” 类型片辉煌数十年

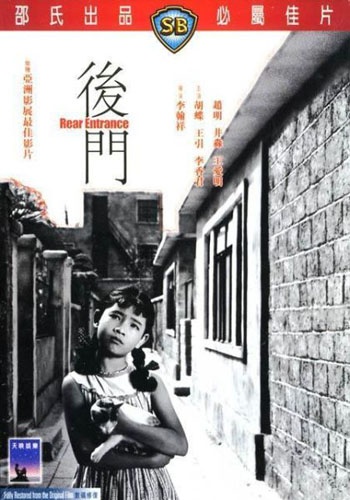

《后门》改编自香港文艺小说

古龙的武侠小说中有一个著名的系列,“七种武器”,即长生剑、孔雀翎、离别钩等,而以改编古龙小说见长的邵氏电影公司,同样的也有不同的“七种武器”,也即爱情文艺片、武侠片等七种常见的类型,成就了邵氏电影的辉煌数十年。

“离别钩”——爱情文艺片

“文艺片”是港人独创于五十年代末的电影名词,用以界定那些非动作性,较偏重于感情性、现实性、甚至思想性的电影。”吴昊的主编的《邵氏光影系列:文艺·歌舞·轻喜剧》中如此的定义“文艺片”,而这个文艺片的定义实际上也包括了“爱情文艺片”、“战争文艺片”、“歌舞文艺片”等多种类型,如改编自香港文艺小说的《后门》、《小楼残梦》等,就如香港电影评论学会的黄爱玲(听歌)所说,邵氏兄弟“曾有过比较淡素蛾眉的时候,起码,它曾拍过为数不少的文艺片,而且最好看的大部分属于黑白制片”。而爱情作为生活与电影中的重要主题,也成为邵氏电影的一种重要武器,尤其是实现邵氏公司的“眼泪与女人”这两种基本元素的类型——作家林海音在一次关于文艺片的座谈会上就表示过,“有人谈到我们中国电影,全是悲剧,哭哭啼啼的,令人讨厌……但是我认为东方的民族,向来就是悲剧,流泪的民族,甚至于明明是娱乐,也愿意流流泪,发泄一些同情之泪”。

邵氏父子时期拍摄过不少的优秀的爱情文艺片,如当时比较著名的《恋爱与义务》、《新西厢记》等,而邵逸夫主掌并改为邵氏兄弟之后,并没有淡忘爱情文艺片的制作,特别是加强了悲情题材的影片制作,以赚人眼泪的故事吸引了众多的女性观众(当时的女性观众为数不少,而明星也以女星为主,一直到六十年代中期张彻所掀起的武侠新纪元风潮),林黛在这个时期的《不了情》、《蓝与黑》就是其代表作,之后的秦萍主演的《爱情的代价》等则是爱情文艺片的另一次风潮。

而这个爱情文艺片的热潮里,改编自杜宁或琼瑶的言情小说又是其重点。前者的小说曾经被电懋公司改编为《玉女私情》,随后又被邵氏购买版权加以改编,如《少年十五二十时》等都是其代表作;而改编琼瑶以及台湾的文艺言情小说则是爱情文艺片的另一个特色(其实,《蓝与黑》的小说原著原本就是台湾的小说),因为琼瑶的小说既富有现代都市生活的特色,也充满着古典的诗情画意,满足现代都市女性的心思,比如那部名字来自于范仲淹的词《苏幕遮》的《寒烟翠》(“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠……”),以及《船》、《紫贝壳》等。(琼瑶的小说在台湾也是电影电视改编的重点。)

邵氏公司出品过不少优秀的爱情文艺片,从早期李翰祥的《后门》、陶秦的《蓝与黑》,到中期潘垒的《新不了情》,甚至是后期的《何日君再来》、《雪儿》、《非法移民》都出现了不少优秀的文艺片导演,有李翰祥、袁秋枫、秦剑等等。另外,值得指出的是,五六十年代是香港文艺片的黄金时期,无论是当时的左派公司长城、凤凰等,还是中立的电懋、邵氏,都涌现了不少的优秀导演与作品。

下一页:“多情环”——歌舞音乐片